Jüdische Sammler*innen fürs Museum

Das Kölnische Stadtmuseum hat eine lange und wechselvolle Geschichte. Gegründet 1888 als Historisches Museum Köln, wurde es Ende der 1930er Jahre Teil des neu gegründeten Rheinischen Museums. Darin sollte auch eine Abteilung zu jüdischem Leben im Rheinland mit vielen Objekten entstehen, wofür das Museum mit vielen jüdischen wie nichtjüdischen Sammler*innen und Händler*innen zusammenarbeitete. Die geplante Abteilung wurde aufgrund des Wechsels der politischen Machtverhältnisse jedoch nie umgesetzt. 1936 öffnete das Museum als „Haus der Rheinischen Heimat“ und wurde vom NS-Regime für Propagandazwecke genutzt.

Albert Italiander

Der Krefelder Antiquitätenhändler verkaufte zwischen 1924 und 1931 verschiedene Objekte an das Rheinische Museum, darunter der Seder-Teller. Wegen seines großen Kunstverständnisses und seiner aktiven Mitgliedschaft in der jüdischen Gemeinde war er als Händler sowie Vermittler sehr gefragt. 1939 wurde sein Geschäft aufgelöst. 1942 starb Albert Italiander mit 82 Jahren im Ghetto Theresienstadt an den verheerenden Lebensbedingungen.

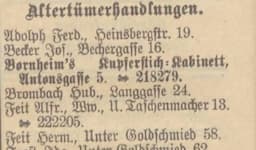

Hermann Feit

Der jüdische Geschäftsmann betrieb in Köln eine Kunst- und Antiquitätenhandlung. Er verkaufte verschiedene Objekte an das Rheinische Museum. Ein Jahr nach der erzwungenen Schließung seines Geschäfts 1938 rettete sich Hermann Feit mit seiner Familie nach Florida. Hier verstarb er 1941 im Alter von nur 51 Jahren. Ein Tora-Zeiger, ein Hochzeitsring und zahlreiche andere

Judaica befinden sich dank ihm in der Kölner Sammlung.

Sybilla Haber

Die jüdische Kunsthändlerin betrieb zwischen 1925 und 1929 eine Kunsthandlung in Mülheim an der Ruhr. Sie emigrierte 1936 in die Niederlande, um der Verfolgung durch das NS-Regime zu entgehen. Durch den Einmarsch deutscher Truppen 1940 blieb ihr Fluchtversuch jedoch letztlich erfolglos: Sybilla Haber wurde 1943 nach Auschwitz deportiert und ein Jahr später für tot erklärt. Durch sie ist das Kölnische Stadtmuseum heute unter anderem im Besitz des Tora-Schilds.