Objekte der Monumenta Judaica

Faszinierende Objekte

Im Zeughaus wurden während der Ausstellung Monumenta Judaica über 2.000 Objekte gezeigt. Die Objekte stammten aus der Sammlung des Kölnischen Stadtmuseums, aber auch von Leihgeber*innen aus der ganzen Welt. Einige besondere sind hier abgebildet. Die Personen, die sie für die Ausstellung bereitstellten, werden auf der nächsten Seite vorgestellt.

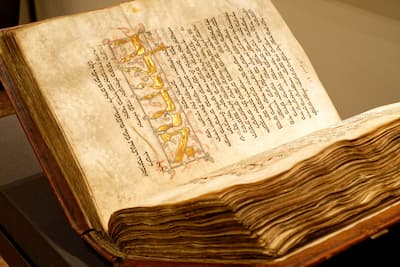

Amsterdamer Machsor

Die reich verzierte Kölner Handschrift stammt aus dem 13. Jahrhundert und wurde vor über 700 Jahren in der Kölner Synagoge verlesen. Sie gilt als eines der ältesten noch erhaltenen hebräischen Manuskripte im deutschsprachigen Raum. Ein Machsor enthält Gebete und liturgische Verse für die jüdischen Feiertage. Trotz Pogromen und Vertreibung im Mittelalter, blieb der Machsor erhalten und gelangte nach Amsterdam, wo er ab 1669 belegt ist. 2017 erwarben das Jüdische Museum Amsterdam und das MiQua gemeinsam den Machsor. Er wird auch in der Ausstellung im MiQua zu sehen sein.

Maria als Tempeljungfrau

Bei dieser Holzstatue handelt es sich um eine Darstellung der Maria als Tempeljungfrau, die um 1450 in Köln hergestellt wurde. Sie geht auf Legenden zurück, denen zufolge Maria bis zu ihrer Vermählung als solche im Tempel zu Jerusalem gedient habe. Sie war in der Abteilung zur christlichen Kunst zu sehen und sollte als ein Beispiel die Gemeinsamkeiten jüdischer und christlicher Geschichte betonen. Heute ist sie Teil der Sammlung des LVR-LandesMuseums Bonn.

Seder-Teller

An Pessach erinnern

Jüdinnen*Juden an den biblischen Auszug des israelitischen Volkes aus Ägypten. Am ersten Abend des Festes, dem Seder, werden symbolische Speisen angeboten und meist auf besonderen Tellern angeordnet. Dieser Seder-Teller wurde 1928 von dem jüdischen Sammler Albert Italiander an das Rheinische Museum verkauft.

Tora-Zeiger

Ein Tora-Zeiger, hebräisch Jad (Hand), dient während der Tora-Lesung im Gottesdienst als Lesehilfe. Mit ihm folgen die Vorlesenden den Wörtern im Text, ohne mit der bloßen Hand die Schriftrolle zu berühren. Der Kölner Antiquitätenhändler Hermann Feit verkaufte diesen Jad und andere Gegenstände an das Rheinische Museum.

Tora-Schild

Der Tora-Schild, hebräisch Tass, wird vor die geschlossene Tora-Rolle gehängt. Er dient als Schmuck und erinnert an die Brustplatte des Hohepriesters im Jerusalemer Tempel. Kleine Metallplättchen zum Wechseln zeigen an, welche Tora-Rolle mit welchem Textabschnitt zu den jeweiligen Feiertagen Verwendung findet. Dieser Tass stammt aus der Kunsthandlung Sybilla Haber in Mülheim an der Ruhr.

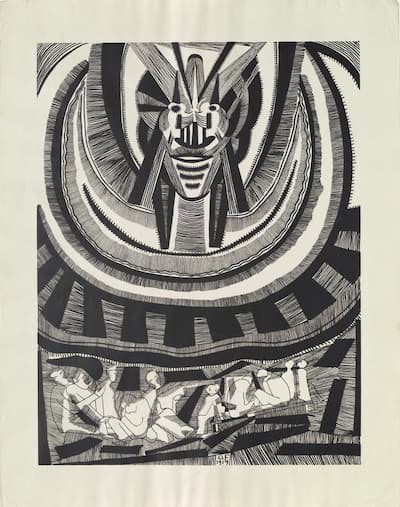

Otto Freundlich, Die Zeichen. Köln 1919

Neben religiösen Objekten waren auch Gemälde von bekannten jüdischen Künstler*innen ausgestellt, darunter diese Gravur von Otto Freundlich aus seinem Zyklus „Die Zeichen“. Otto Freundlich war ein Vertreter der Abstrakten Kunst und lebte zeitweise in Köln. 1919 organisierte er hier unter anderem mit Max Ernst die erste „Dada-Ausstellung“. Die Zinkgravur entstand in diesem Zeitraum. Otto Freundlich wurde nach misslungener Flucht 1943 im

Vernichtungslager Sobibor ermordet.