Keineswegs unpolitisch

„Jüdischer“ Sport zwischen Integration und Ausgrenzung

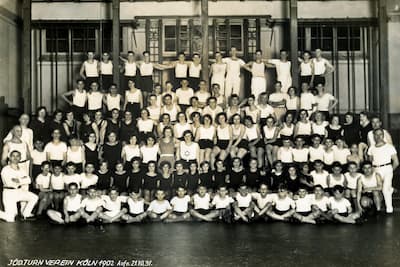

Die Gründung jüdischer Sportvereine setzte bereits um 1900 ein und war oft eine Reaktion auf Ausgrenzungserfahrungen jüdischer Sportler*innen. Am 11. März 1902 gründete sich der JTV als erster jüdischer Sportverein der Stadt. Trotz des zum Teil offenen Antisemitismus waren Jüdinnen*Juden rund zehn Jahre später noch mehrheitlich Mitglieder in nichtjüdischen Vereinen. Erst in den 1920er Jahren gewannen jüdische Vereine – darunter viele neu gegründet – als sichere Rückzugsorte an Bedeutung.

Trotz Nutzungsverboten von Sportstätten und erschwerter Trainingsbedingungen stiegen die Mitgliedszahlen in den 1930er Jahren deutlich an. Mitglied in einem nichtjüdischen Verein zu sein, war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Statt Turnhallen dienten Büros als Übungsräume oder das Gemeindehaus als Austragungsort für sportliche Wettbewerbe. Im November 1938 fand die jüdische Sportbewegung ihr vorläufiges Ende. Etwa 20 Jahre nach der Schoa gründeten sich wieder jüdische Sportvereine in Deutschland – so auch 1967 TuS Makkabi in Köln, in dem heute jüdische und nichtjüdische Sportler*innen gemeinsam aktiv sind.